|

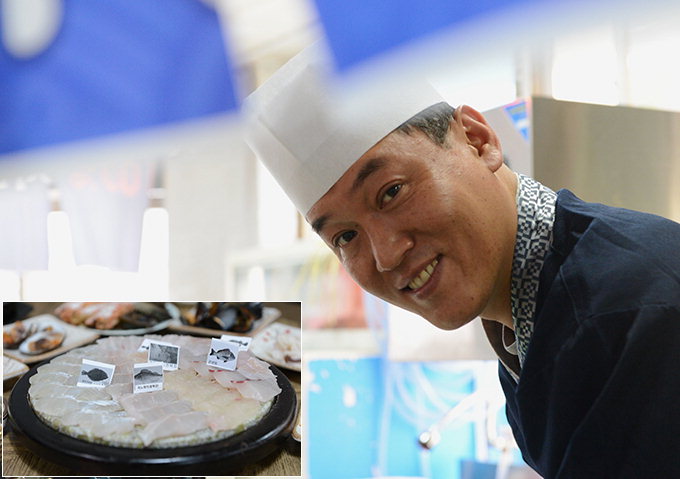

| 울진 후포 뱃사람인 아버지한테서 벗어나기 위해 한때 금형 기능장의 길을 걷다가 돌연 횟집 주인으로 변신한 장동철 대표. 그는 손님이 회에 집중할 수 있도록 회접시를 요란하게 꾸미지 않는다. 대신 손님의 ‘생선알권리’를 도와주기 위해 회마다 이름표를 올려놓는다(작은 사진). |

|

| 고추장이 들어가지 않고 통장어탕처럼 걸쭉한 지리 스타일의 매운탕. |

그의 아버지는 어부였다. 통통배 동성호는 울진군 후포항에 정박해 있었다. 오전 3시에 기상했고 계란 푼 라면으로 해장했다. 밥보다 물회를 좋아했다. 동성호가 부두에 정박하면 가족들이 매달려 고기를 선별했다. 경매 안 된 건 어머니가 직접 머리에 이고 안동 등지로 팔러다녔다.

남구 봉덕1동 영남대병원 네거리 근처에 있는 ‘후포회수산’ 오너셰프 장동철씨(45). 아버지 덕분에 생선은 원없이 먹으면서 자라났다. 누구보다 생선에 대한 안목이 풍부할 수밖에 없었다. 하지만 아버지는 유년시절 타계했다. 형은 일찍 고향을 떠나 부산에서 자릴 잡았다. 그도 뱃일보다는 공학에 더 관심이 있었다. 금오공대에 가고 싶어 대구로 유학왔다. 유신학원에서 재수를 했다. 하지만 자기 길이 아닌 것 같아 접었다. 금형공장을 하고 있던 형 곁으로 간다. 한동안 부산에서 쇠를 만지면서 살았다. 더 좋은 조건의 자릴 보장받았지만 기능장 자격증 때문에 좌절한다. 부산 폴리텍대학까지 다녔지만 결국 경력 부족으로 진로가 막혀버린다. 자신도 모르게 ‘후포 뱃사람의 아들답게 횟집이나 차릴까’ 하는 독백을 여러 번 했다. 아버지를 점점 닮아가고 있었다. 아내도 남편의 고뇌에서 시아버지의 운명을 읽게 된다.

어부이던 아버지 덕에 생선 안목 풍부

한때 금형기능장 꿈꾸다 불쑥 횟집 오픈

“대구서 가장 다양한 어종 선뵌다” 각오

사촌형이 잡은 30∼40종 직송받아 영업

‘뱃사람이 와도 만족할 횟집’ 소문 자자

태풍 등 바다 상황 따라 여러날 휴업도

누루시볼락 등 흔치 않은 별미에 주력

수십여 어종 옥돌판 올려낼 땐 ‘이름표’

유독 두툼하게 썰어 ‘씹힘성’으로 승부

아버지가 좋아하던 맑은 매운탕도 별미

“아버지한테서 멀어지려고 했지만 결국 안 되더군요. 생선 만지며 사는 게 제 팔자란 생각이 들었습니다.”

겁도 없이 횟집 오픈 준비에 나선다. 어촌에서 잔뼈가 굵으면 다들 즉석 해물요리에는 나름 일가견이 있기 마련. 요리학원에서 배운 초보 조리사보다 맛을 더 낼 수 있을 것 같았다. 기본 반찬도 아내의 도움을 받으면 될 것 같았다. 횟집 경영이 뭔지도 모르는 상황에서 야심만 갖고 오픈했다. 금상첨화, 그의 사촌형이 고향에서 뱃일을 하고 있었다. 형의 배는 성화호다. 잡힌 고기 중 일부는 대구로 직송된다. 식당 상호는 후포회수산으로 정했다.

외식업에 종사하고 있는 친구를 일단 주방장으로 영입했다. 횟집에 관련된 자잘한 테크닉은 그를 도와주면서 눈치껏 등 뒤에서 배울 심산이었다. 그런데 친구는 1년도 안 돼 야반도주해버렸다. 비상이었다. 물러설 길이 없었다. 닥치는 대로 해보자고 다짐한다. 졸지에 오너셰프가 된 것이다. 어느 하나 만족할 만한 게 없었다. 기본 반찬을 만들어내야 하는 아내는 동작이 너무 굼떴다. 그도 아내 못지않았다. 조각하듯 고기를 썰었다. 기다리는 손님은 빨리빨리를 연발한다. 등에선 식은땀이 돋아난다. 돈 버는 게 호락호락하지 않았다. 고향 바닷가에서 삐뚤빼뚤 대충 썰었던 그런 얼치기 회로는 손님의 욕구를 만족시킬 수 없었다. 밥보다 욕을 더 많이 먹었다. 하지만 견딜 수 있었다. 그에겐 한없는 진지함과 진실됨이 무기였기 때문이다. 그리고 감추려 해도 감춰지지 않는 어촌 출신이란 사실도 위기극복에 일조했다. 음식이 중요하지만 어떤 경우에는 그보다 마음이 더 중요한 변수일 수도 있었다. 중요한 건 곁반찬이 아니었다. 일단 ‘대구에서 가장 다양한 자연산 어종을 다 보여주자’란 오기가 발동했다. 다른 횟집에선 고작 10여 종인데 그는 30~40종을 핸들링했다. 화려한 반찬보다 손 덜 댄 싱싱한 해산물 반찬을 푸짐하게 내고 싶었다. 요리는 거칠었다. 그는 늘 ‘횟집에선 갯가의 비린네가 흘러다녀야 된다’고 믿었다. 그리고 지금이 딱인 제철해산물 조달에 만전을 다했다. 조개류도 미리 삶아 두지 않았다. 주문받는 즉시 삶아냈다. 욕 먹기 싫어서 회도 한 등급 더 좋은 걸 냈다. 점차 ‘선원들이 와도 만족할 만한 횟집’이란 소문이 퍼진다. 그에게 스승은 ‘시행착오’였다.

◆회에 이름표를 붙여주다

물차를 몰고 주 1회 울진을 다녀온다. 포항 죽도시장은 안방처럼 들락거렸다. 특별한 일이 없으면 ‘계절이 머무는 횟집’으로 갈무리하고 싶었다. 도시인은 알 도리가 없는 숱한 자연산 어종들. 마니아가 아니면 그런 걸 다 맛볼 수 없다. 특히 대구는 더 그렇다. 먹는 어종만 먹는다. ‘그 나물에 그 밥’ 같은 횟집들. 비록 일식의 고수는 아니지만 고기에서만은 밀리지 않고 싶었다. 그가 가져온 수십 종의 고기 앞에서 손님들은 주눅이 들 수밖에 없었다. 툭하면 ‘사장님, 이 고기 이름이 뭐냐’는 질문공세에 시달렸다. 자신이 어떤 어종을 먹게 되는지 단번에 알려주고 싶었다. 그런 연유로 생선 이름표가 생겨난다. 흑백 고기 사진을 모두 배지만 하게 복사해서 회 위에 올려놓았다. 사진 밑에 이름이 있으니 더 쉽게 이해될 수밖에.

“사시미((刺身)는 ‘몸을 찌르다’란 의미를 갖고 있습니다. 예전 한 일본 성주가 이름이 궁금할 때마다 조리사를 불렀다고 해요. 성주의 궁금증을 충족시켜주기 위해 생선 이름이 적힌 자그마한 깃발을 꽂아둔 게 사시미의 유래죠.”

이 집에는 양식이 없다. 오직 자연산. 그래서 더 비쌀 수밖에 없다.

“다들 양식과 자연산 가격에 대한 개념이 별로 없는 것 같습니다. 제대로 된 걸 먹으려면 제대로 된 가격을 지불해야죠. 그래야 음식문화가 한 단계 발전됩니다.”

여긴 바다가 닫히면 장사를 안 한다. 태풍이 오면 길게는 일주일 정도 휴업한다. 바다 사정은 누구도 알 수 없다. 내일 어떤 어종이 팔릴지 그도 모른다.

본질에 충실하려고 한다. 회를 담아낼 때도 요란하게 장식하지 않는다. 그냥 옥돌판 위에 회만 담는다. 다른 집에선 쉽게 볼 수 있는 걸 여기선 볼 수 없다. 그 흔한 전어는 물론 영덕의 별미 물가자미(미주구리), 오징어, 아나고 등도 너무 흔해 내지 않는단다.

수족관을 들여다봤다. 별미 어종이 시선을 사로잡는다. 개도라치(점복치), 강당돔(범돔), 쏨뱅이, 황점볼락(황우럭), 누루시볼락 등이다. 특히 누루시볼락은 지역에선 거의 취급을 하지 않는데 맛이 압권이다. 단골 만들 때 동원시키는 어종이다.

그는 ‘두툼’을 유달리 강조한다.

“회의 맛은 향이 아닙니다. ‘씹힘성’에서 옵니다. 대신 참치, 고등어 등 붉은살 생선은 씹힘성보다 풍미로운 맛이 더 짙죠. 단연 흰살 생선의 씹힘성이 승부처라고 봅니다. 와인도 처음에는 달달한 걸 좋아하다가 고수가 되면 질박한 걸 좋아하잖아요.”

1인분 2만5천원짜리 회를 시켰다. 문치가자미, 쥐노래미 등 모두 6종의 고기가 썰려나왔다. 열빙어, 아귀, 피조개, 새우, 전복, 홍합, 개불, 멍개, 각종 구이류 등 쓰키다시류가 주위를 에워싼다.

주재료와 부재료 사이에 신경이 통하는 것 같았다. 흉내만 내는 반찬이 아니었다.

◆대방어 이야기

그는 가을을 알리는 냉랭한 바람을 고대한다. ‘대방어’ 때문이다. 매년 10월 중순부터 이듬해 3월까지가 시즌. 그가 대방어에 대한 정보를 알려준다.

“방어는 크기에 따라 소·중·대로 나뉘죠. 원래 동해안권에서 사는데 이게 겨울철로 접어들면 제주도 마라도권으로 모여듭니다. 방어의 일본어는 ‘부리’, 이와 비슷한 어종으로 ‘부시리’라는 게 있는데 일본어로 ‘히라스’죠. 방어와 부시리를 동일 어종으로 보는 주인도 많을 겁니다.”

10㎏ 이하의 대방어는 횟감으로 사용하지 않는다. 보통 12~14㎏급. 이걸 먹으려면 1인분 3만5천원은 각오해야 된다. 잡을 때 특별한 주의가 요청된다.

“참치 잡을 때처럼 몽둥이로 기절시키는데 그러면 육질이 비정상적으로 경직돼 맛을 버리게 됩니다. 살점도 푸석해지는데 심할 경우 조직이 스펀지처럼 변질돼요.”

그는 ‘이케시메’라고 불리는 생선 기절용 침을 사용한다. 방어의 미간선보다 조금 내린 포인트에 침을 집어넣는다. 피도 적군이다. 그래서 잘 갈무리해야 된다. 그는 칼을 사용하지 않고 아가미 중심부에 침을 찔러둔 채 해수에 담가둔다. 그럼 자연스럽게 피가 말끔하게 스며나온다.

이 집에는 정말 다양한 가자미류가 있다.

“고기마다 표준어·속명(방언)이 있습니다. 게르치, 노래미, 돌삼치 등으로 불리는 어종의 표준어는 ‘쥐노래미’입니다. 이름만 다를 뿐 실은 같은 어종인데 그로 인해 명칭을 둘러싼 시비가 빈발하죠.”

동해안 어종만 취급한다. 동해의 대표 어종은 ‘가자미’랄 수 있는데 그 종류만 무려 500종이 넘는다. 가자미도 세 종류로 나뉜다. ‘가자미·광어(넙치)·도다리’다. 도다리도 가자미의 일종인데 표준어로는 ‘문치가자미’.

가자미도 돌밭에서 자라는 놈과 모래밭에서 자라는 놈의 가격이 다르다. 돌밭가자미가 더 비싸다. 현재 횟집 가자미 중 가장 비싼 건 ‘시메가레이’로 불리는 ‘줄가자미’. 이걸 ‘이시가리’로 잘못 알고 있는 주인들이 적잖다. 이시가리는 ‘돌가자미’의 일본어, 셋째로 비싼 건 참가자미로 일명 ‘용가자미’.

먹어보면 알겠지만 ‘고기밥국’ 같은 포스의 매운탕이 꽤 별미다. 고추장, 고춧가루를 사용하지 않아 언뜻 비지처럼 걸쭉하다. 마산권의 통장어탕 같다. 그의 아버지가 좋아하던 탕이란다. 청양고추로 매운맛을 낸다. 갑자기 그 탕에 어울리는 별명이 떠올랐다. ‘후포탕’. 남구 봉덕1동 729-3. (053)474-9494

글·사진=이춘호기자 leekh@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상뉴스] 대구 범어·수성·대명·산격지구 등 4개 대규모 노후주택지 통개발](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202404/M20240418001535225_1.jpg)