|

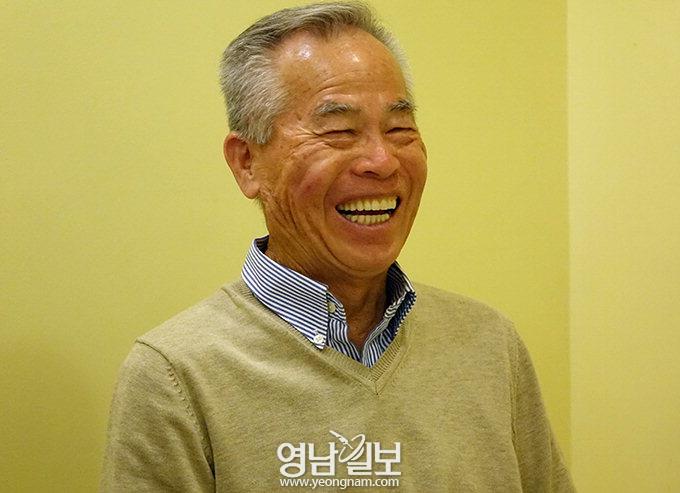

| 지난달 8일 LA에서 김시면씨를 만났다. 그는 자신이 미국에서 성공한 과정을 들려주며 “사는 건 고달팠지만 마음만은 힘들지 않았던 시절이었다”고 회고했다. |

땡전 한 푼 없이 미국에 왔다. 주머니는 텅텅 비어있었지만 가슴속 ‘아메리칸 드림’의 열망은 그 누구보다 뜨거웠다. 한국은 미래가 보이지 않았다. 굶주린 배를 쥐어잡고 살던 나날에서 벗어나고 싶었다. 무한한 가능성을 시험하기 위해 ‘기회의 땅’ 미국에 몸을 던졌다. 초창기 사업들은 아픈 패배감을 안겨줬다. 하지만 다가온 기회들을 놓치지 않았고, 오늘날 미주동포를 대표하는 한인 사업가가 됐다. ‘대구·경북 디아스포라-눈물을 희망으로’ 미국 서부편 4화는 ‘아메리칸 드림’을 좇아 미국으로 건너간 대구·경북민의 이야기다.

◆아, 꿈의 나라 아메리카!

|

매일 버텨야 했다. 일제의 그늘은 점차 걷혀가고 있었지만 사는 건 똑같이 형편없었다. 동네 아이들은 영양실조로 다리가 비틀어진 채 죽어나갔다. 하루 한 끼 굶는 일은 예사였다. 김시면씨(81)는 그 시기 안동시 임동면 지례동에서 태어났다. 1936년 3월1일 6남매 중 첫째였다. 7살 터울의 바로 아래 동생은 태어난 지 얼마 안 돼 죽었다. 전기기술자였던 김씨의 아버지는 일거리를 찾아 전국을 떠돈 탓에 한 달에 한 번꼴로 집에 들어왔다. 아버지의 빈자리를 채운 건 김씨. 하루는 아버지가 집을 비운 사이 어머니가 동생을 낳았고, 김씨가 대문에 금줄을 매달았다.

초등학교 4학년 때 대구 남산동으로 이주했다. 상급학교로 진학하면서 당대 수재들이 모여있다는 대구공업고등학교에 들어갔다. 그가 성장기를 거치며 들었던 생각은 단 하나, ‘한국에선 미래가 보이지 않는다’였다. 당시 한국 사회는 인력과 기술이 있어도 돈과 물자가 부족해 사업으로 성공하기 힘들었다.

군대 시절 휴가 때 만난 지금의 아내 김옥자씨는 한국을 벗어날 수 있는 방법을 알려줬다. 친오빠가 보건사회부 이민국장으로 있었던 옥자씨는 김씨에게 미국 유학 이야기를 종종 꺼냈다. 그렇게 도미(渡美)의 꿈은 구체화돼 갔고 가슴속 ‘아메리칸 드림’은 더욱 커졌다. 김씨는 군 제대와 동시에 외무부 유학시험을 봐 합격했다. 정부에선 양식을 먹는 방법, 머리에 접시를 얹고 춤추는 방법 등을 가르쳐줬다.

“1960년대 초 우리나라 GNP가 겨우 50달러였어요. 4층짜리 반도호텔이 가장 높은 건물이었으니까 얼마나 가난했소. 한국에서는 도저히 성공하기 쉽지 않겠다는 생각이 들었지요. 미국 갈 때도 다시 한국에 돌아갈 생각 없었어요.”

◆땡전 한 푼 없이 시작한 유학

1961년 김씨는 그토록 바라던 미국 땅에 발을 들였다. 인생을 다시 꾸려보겠다는 의지를 갖고 단 한 푼도 없이 왔다.

그가 처음 도착한 곳은 LA. “내가 왜 LA에 정착했느냐. 기후도 좋지만 가장 중요한 건 이곳이 도산 안창호 선생부터 시작해 우리 민족 독립운동의 요람이라는 거죠. 한인의 정신적 지주가 되는 지역이 LA였기 때문에 여기로 왔어요.”

1961년 무일푼으로 LA에 정착

고철수입·한약판매 사업 실패

아내 옥자씨 권유로 가발사업

1975년 성남시에 공장도 차려

GNP 75달러 열악하던 시절

韓정부에 5만달러 기부하기도

한미동포재단 이사장 등 역임

캄캄한 밤에 도착해 LA 비행장에서 처음 만난 사람은 미국 주재 한국총영사였다. 운이 좋았다. 총영사의 소개로 만난 한인유학생회장은 자신의 집 인근 숙박업소에 김씨를 재워줬다. 또 도산 안창호가 조직한 민족운동단체 흥사단 건물에서 묵을 수 있도록 도와줬다. 그는 그곳에서 페인트칠을 하며 방값을 갈음했다.

LA 남가주대학에서 공부할 때도 일을 병행했다. 기차에 실려 온 짐을 트럭으로 옮겨 싣는 일이었다. “체격이 좋아 보여야 뽑히니까 면접 때 어깨에 뽕 넣고 가고 그랬지. 제대로 못 먹고 일하니까 힘이 없잖아요. 배 위에다가 짐을 얹어서 나르다 보니 나중에 확인해 보면 배가 온통 긁혀있기도 했죠.” 이후 유대인이 운영하던 수출입회사에 취직했다.

그사이 옥자씨가 미국으로 건너왔고 결혼식을 올렸다. ‘기회의 땅’에 정착했다는 사실 자체로 설레던 시절이었다.

◆‘아메리칸 드림’ 꿈을 이루다

이민 초기 ‘아메리칸 드림’은 좀처럼 손에 잡히지 않았다. 전쟁 후 한국에 남은 고철 덩어리를 수입해 판매하는 일, 한약 도매상 등을 전전했지만 하는 일마다 헛방이었다. 그러다 어느 날 가발가게에서 일하던 아내는 가발업의 전망이 밝다고 말하기 시작했다. 당시 미국인들은 가발을 패션 아이템으로 여겨 여러 개씩 소유하고 있었다.

“처음엔 아내가 기계 두 대 갖다 놓고 ‘네 머리 잘라서 가져오면 원하는 스타일의 가발을 만들어주겠다’고 시작한 거죠. 그렇게 돈 벌면서 한국에서 엿이랑 바꾼 머리카락 수입해 오고 도매로 무역을 하게 됐죠.”

회사명은 시즈통상. 1970년에는 경기도 성남시에 공장까지 차렸다. 공장이 세워지자 인근 주민들은 일자리를 달라며 몰려들었다. “성남 주민만이 아니라 한국 사람 모두 서로 살겠다고 얼마나 몸부림쳤는지 몰라요. 한국 비행장에 내리면 가발사업을 하겠다고 사람들이 새카맣게 몰려왔어요. 정말 비참할 때였어요.”

김씨는 이 사업을 계기로 ‘아메리칸 드림’을 달성했다. 이민 10년 뒤 가발사업으로 번 돈 5만달러를 정부에 기부했다. 우리나라 GNP가 75달러에 불과하던 때다. 또 해외교포가 조국을 그리는 마음을 담은 ‘조국에 드리는 탑’을 김포국제공항에 세우기도 했다. 그의 성공기는 아직도 미국 한인사회 내에서 회자되고 있다.

가발이 사양길에 접어들자 그는 의류염색사업을 시작했다. 유년기 대구에서 봤던 염색공장이 영향을 미쳤다. “대구에서 자라면 염색공장 한 번씩 보잖아요. 그때 미국에 있던 한인들이 의복사업을 많이 했는데 갑자기 염색공장이 떠오르더라고.”

김씨는 한미동포재단 이사장, 한미역사유물보존회 회장 등을 맡아 미주 한인사회를 위해서도 힘썼다. 공로를 인정받아 지금껏 표창장 13개를 받았다.

“한국은 객지 같은 고향이지. 풍습이나 생활방식이 다 다르니까 거기(한국)서는 내가 먹히질 않아요. 친구들이랑 대화도 통하지 않고 말이야. 생각이 다르니까 안 돼.”

글·사진=최보규기자 choi@yeongnam.com

공동기획 : 경상북도, 인문사회연구소

※이 기사는 경상북도 해외동포네트워크사업인 <세계시민으로 사는 경북인 2017-미국 서부편> 일환으로 기획되었습니다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[박재일의 직설사설] `윤석열`의 굴복? `뉴노멀시대`](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202404/20240419001519141.jpg)